周末推荐|豆瓣8.6!让加菲有望冲击奥斯卡影帝的“年度最佳”,真有那么神?

来源:网络人气:364更新:2025-03-28 13:06:16

【版权申明:本文为@影吹斯汀 独家原创稿,未经许可不得以任何形式抄袭or转载,违者必究!】

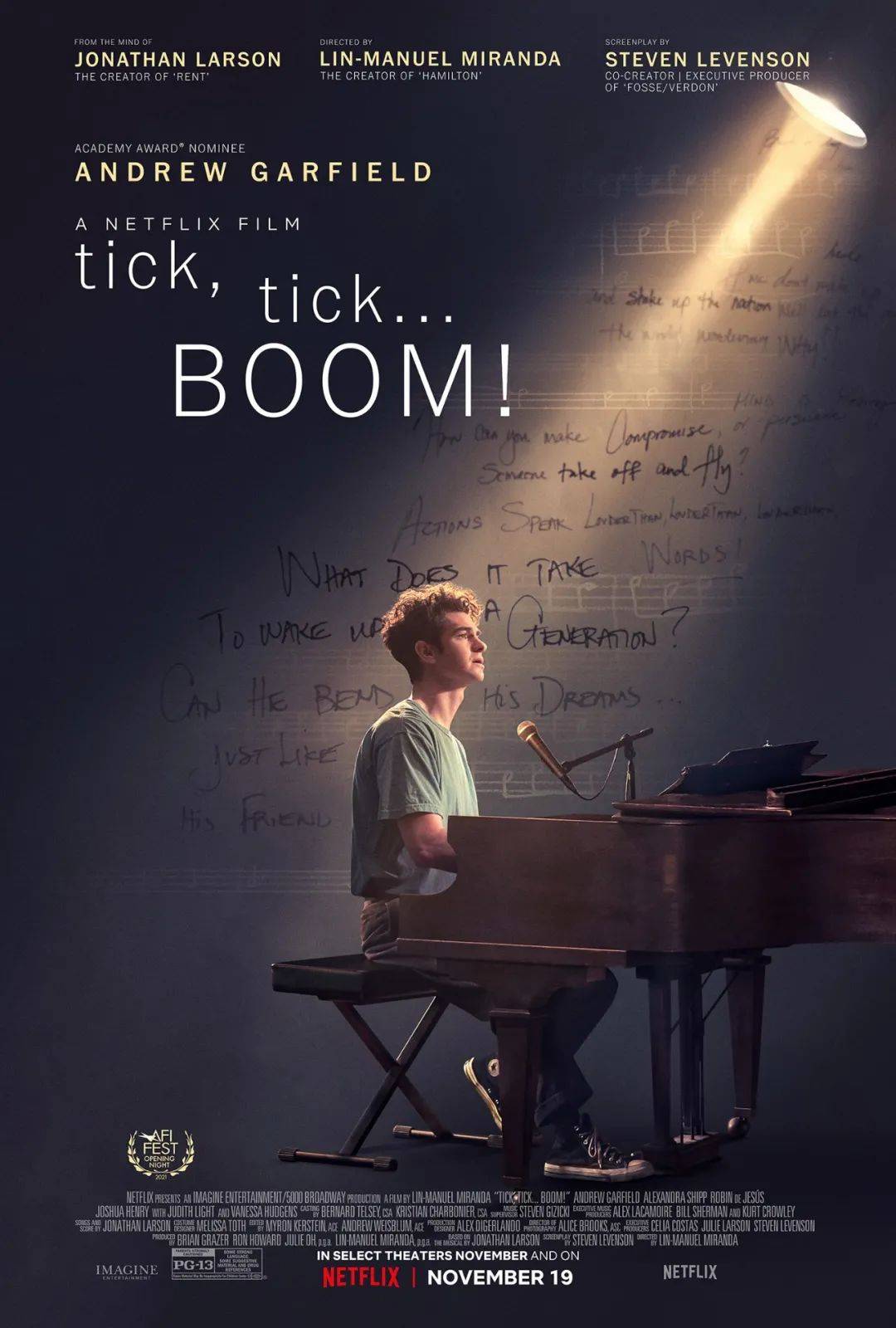

近期资源片里,出现了一部口碑不错的电影,那就是由Netflix出品,林-曼努尔·米兰达执导,“蜘蛛侠”安德鲁·加菲尔德(后简称加菲)主演的歌舞传记片《倒数时刻》。

豆瓣8.6的评分,高过曾获多项奥斯卡提名的《爱乐之城》,在小众的歌舞传记片种里,可谓优秀。男主角加菲的表演,也被不少观众称赞,甚至认为他能凭借这部影片冲击奥斯卡影帝。

影片改编自著名音乐剧创作者乔纳森·拉森(代表作《吉屋出租》)的同名自传性质剧作,讲述加菲所饰演的乔纳森·拉森,在创作音乐剧《傲慢》时,深陷现实与梦想挣扎的痛苦经历。

故事发生在1990年的纽约,围绕颇有才华且雄心勃勃的乔纳森·拉森展开。他一边在快餐店兼职服务员,一边创作音乐剧,希望凭借这部作品一举成名,打入百老汇。

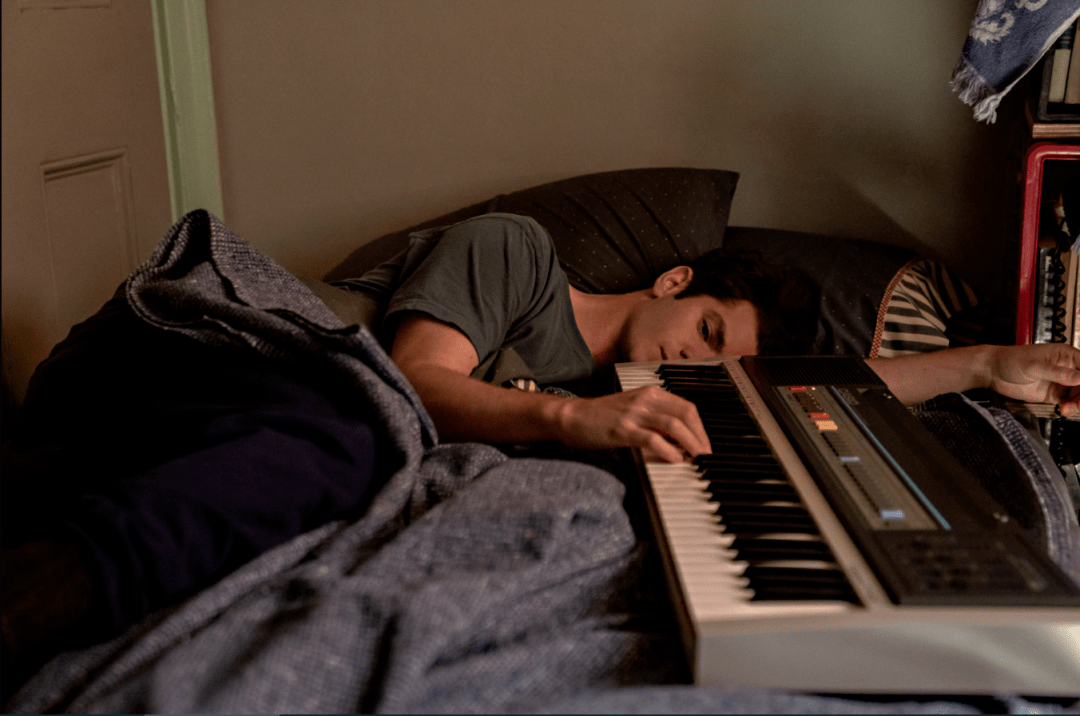

但现实问题和内心焦虑也让拉森深陷旋涡。尽管已坚持创作八年,但年近30的他依然未打入纽约音乐剧圈子,且经济濒临破产。这让他既无法把握爱情、给予女友足够的关心和确切的承诺,也让他对自己“虚无缥缈”的音乐剧梦想充满怀疑。

面对内外压力,正在准备自己音乐剧首演的他,也陷入了创作的瓶颈。自诩的艺术天赋与才华,似乎正在被瓦解……这一切,都将他置于巨大的压抑之中。在梦想和现实之间做选择的“倒数时刻”正在迫近。

此类充满痛苦彷徨情绪的大人物成名故事,在任何艺术题材里都不算稀奇,放到传记片里,更是常见。而以此为题的《倒数时刻》能够获得现今的好评,很大程度上得益于男主角加菲令人惊喜的出演。

可以说加菲的这次出演,几乎让我们忘记他曾是超级英雄(《超凡蜘蛛侠》)、憨头憨脑的美国大兵(《血战钢锯岭》),以及跟友人相爱相杀的精英富二代(《社交网络》)……

他一转从前相对阳光、乐观的经典银幕形象,扮演了一位漂在纽约,“成名在望/无望”的落魄艺术家。加菲恰如其分地演绎了激情与忧虑同时溢满身心的纠缠状态,提供了观赏性与感染力兼具的表演。

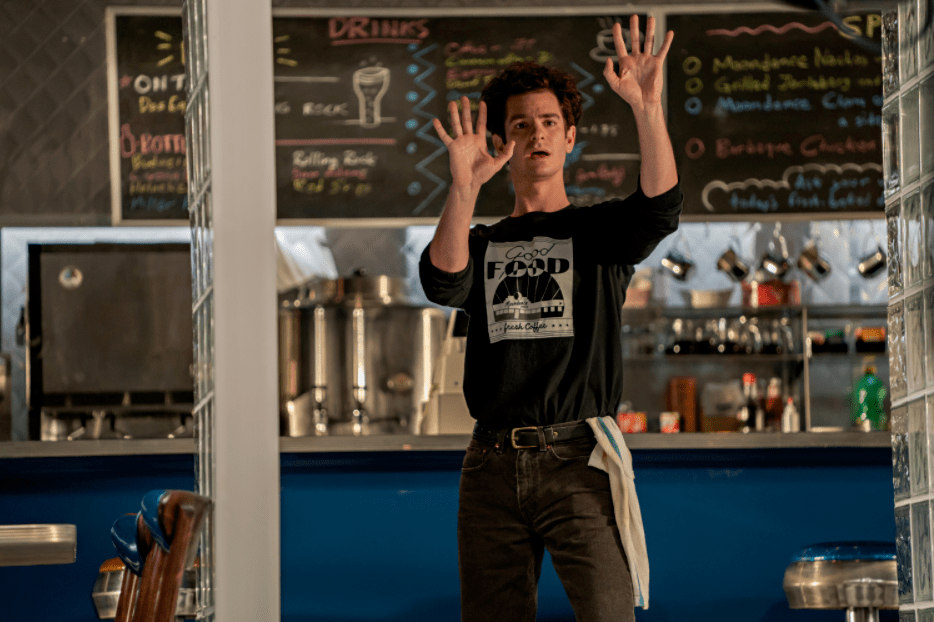

从《倒数时刻》“歌舞” “传记”的类型属性,就可看出,加菲一方面要满足歌舞片在唱跳表演方面的要求——形体、声音上呈现不错的表现力和专业度,表演氛围倾向于写意、夸张。

但在另一方面,也要依从传记片思路,深刻地理解人物的内心与现实,乃至“成为”人物。而这追求的,是演员从心理到外形,从状态到动作的准确乃至“写实”。

因此,在群戏与个人戏、写意和写实之间,加菲需要找到一种贯通的情绪,调和歌舞与人物表演的两种风格。难度可谓不小。

但好在加菲做到了。他在一种总体梦幻且亢奋(歌舞片里的激情艺术家),但不乏脆弱的虚张声势(人物正面临着艰难人生选择)的表演风格里,与电影的气质融合。

尽管以严格水平考核他的舞蹈和唱功,都算不上完美。但影片的歌舞、音乐剧段落里(难度不大),他身姿灵动、激情四射,跟一群专业歌舞演员配合起来,相当融洽。

从加菲的歌唱段落里,我们基本可以断定他在唱功和音色方面并不算出类拔萃,但他的声音依然具备不错的情绪感染力,听起来真诚、动人。因此,他的歌舞表演,反而提供了惊喜。

而在演绎拉森面临的现实-内心困境时,加菲也提供了不少动人的“力竭”时刻。随着剧情的发展,我们可以从加菲逐渐收缩的表情与形体,感受到他心理上不断加码的压力和痛苦。

以至于在他写出了那首卡壳多年的歌之后,迎来工作坊首演(相当于一次人生大考)的那个早上,他的状态不是昂扬、自信,而是诚惶诚恐,与近似虚脱的身心状态。

加菲在电影的后半部分,以收敛、小心翼翼的表演,试图向我们揭示,一个怀才不遇的所谓“天才”,与他所钟爱的艺术相处时所产生的复杂情感,与“逐梦艺术圈”必然面临的残酷机制。

这些音乐剧,不光是他热衷的事业/职业,也不仅是让他解除生活焦虑、获得社会地位和财富的工具,更是他生命能量的凝结。而将它们全盘交出,置予他人评判之时,必然伴随着自我伤害,与大量的不确定风险。

而这正是追求极致理想时,所要付出的代价。也是影片在“天才”叙事上,类似于《爆裂鼓手》《黑天鹅》等片的主题表达。

除了表演,影片也利用音乐剧舞台段落、拉森的现实生活、歌舞表演三方交替的方法串联人物故事。增强了叙事形式感的同时,为容易沦为流水账的人物传记片提升观赏性。

影片在开头就以拉森成名后,他自己在舞台上表演自传性音乐剧的画面,明示“我正在讲自己的故事”的行为。

每逢关键情节,都会接续相应的音乐剧段落,对现实生活里的拉森,进行或抽象或具体的“点评”。音乐剧形式的“自述”与现实生活相互映照,既高效(但不俗套)地交代剧情信息,也为传记片增强了真实质感和情绪体验。

而“两个拉森”(成名前的他,与成名后站在舞台上的他)形成的“自我揭示“,一定程度上中和了歌舞片自带的甜腻超现实气质,在形式的抽离之中,给电影和人物带来了思辨的空间。

当然,除了表演和形式,影片也切中了一些具有当代性的情绪和议题,虽不深刻,但较能引起年轻人的共鸣。拉森虽窘迫但心有不甘的奋斗经历,对情感关系的游移逃避,面对优秀同辈时的不懈与焦躁,以及对“纽约”的迷恋和痛恨,都能轻松地切中不少正在奋斗漂泊的都市青年的要害。

电影也利用配角人物,呈现了一类“不被祝福的追梦人/天才”——拉森才华满满的舞蹈家女友因伤放弃梦想,为社会地位忧虑的黑人同性恋好友最后却罹患艾滋病。

《倒数时刻》借由这些角色,表达了社会批判,也展现成功背后的随机性,一定程度上扩展了影片人物励志主线无法囊括的现实广度。

从演员表演,到类型融合,再到剧情和议题表达上的流畅、平衡,或许就是我们对于《倒数时刻》最集中的赞赏。这种感受在我们意识到它的另一个身份——作曲家林-曼努尔·米兰达的导演首作时,会更突出。

但它的工整、圆融,也可以视作创作上另一个层面的“陈词滥调”。如前文所述,影片是自传音乐剧改编而成的,最终呈现的叙事主线自然跳不脱“天才饱经挫折,最后成功”的剧情线索。而这种故事和主题表达,在不少无真人原型限制的电影里,都有更极致、动人的表达。

因此,从观感上来说,虽然可看性不错,但并不新鲜。对于不少观影经验丰富的朋友来说,甚至会有平淡乏味的感觉。

《倒数时刻》为了平衡歌舞与传记两大类型,在人物内心-行业机制的纵深探索上,不得不做出让步,这也进一步影响了电影所能企及的思想和现实深度。

影片中的配角设置,尤其是拉森的舞蹈家女友,相对于同样讲梦想和男女之爱冲突的《爱乐之城》(2016),可以说是退步的。

所以,夸《倒数时刻》加菲演得好,有望冲击奥斯卡表演奖没问题;说《倒数时刻》好看、流畅、有共鸣也没问题;但就此把它吹上天,倒是真的不至于。

(文/motion)